大阪駅または京都駅からJR京都線(在来線)で約30分

大山崎駅からなだらかな坂道を歩いて10分ほど。木津、

宇治、桂の三川が合流する天王山麓を切り拓いて、加

賀正太郎が週末を過ごす山荘づくりに取り掛かったのは

大正3~4年。100年近くも前のことです。

英国遊学中にウィンザー城から眺めたテ‐ムズ河畔のラン

ドスケープに似たこの大山崎の地を選んだそうです。

|

|

|

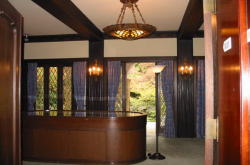

建築当初とほぼ同じ状態の

『悠々居』と称された本館 |

山麓にさしかかると巨大な岩の洞穴を潜り抜けるようにして

進んだ先に、明るい色の西洋瓦をあしらった開放的な表門

があり、早々から心憎い演出。この年は全国的に紅葉はイ

マイチでしたが、 大山崎山荘の楓は常緑樹の間で一本一

本微妙な紅葉が楽しめました。

|

一木一石に至るまで加賀正太

郎の美意識が感じられる表門 |

大山崎山荘の建築当初の建物についてはアサヒビール・大

山崎山荘美術館のホームページや加賀千代子夫人の随

想でも語られているように、スコットランドの炭鉱労働者住

宅がモデルになっているのに対して、英国人の血を引くハン

ス・ハンターが後年昭和13年前後に小平に設けた範多邸

は那須塩原の庄屋を移築して純和風の造りでした。

しかし、柱や梁の1本1本にもこだわって美意識を追求して

いる点に関して、正太郎とハンス・ハンターには共通する部

分が多いと感じられました。

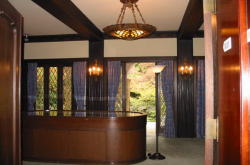

ハンス・ハンターもかつて大山崎山荘を訪れ、参考にした点

が多いのではないでしょうか。 右の2点は大山崎山荘と範

多邸の天井部分で、和洋の違いを超えて木組みの精巧さ

や美がたくみに生かされています。

|

|

大山崎山荘本館1階ホールの

吹き抜け

|

|

| 小平・範多邸座敷の照明と天井 |

|

大山崎山荘が位置する天王山麓は、天正10(1582)羽柴秀吉と明智光秀の

山崎の戦いで知られる天王山の南麓で、木津川と宇治川、桂川が合流して淀

川となる地点です。 |

|

在りし日の姿を求めて ⑪